Dari luar, penampakan bus tersebut biasa-biasa saja. Bertingkat dua, seperti bus malam yang saya tumpangi di Kamboja dalam perjalanan dari Phnom Penh ke Siem Reap. Warnanya yang merah muda, mengingatkan saya akan Willer Bus di Jepang yang mengantarkan saya dari Tokyo ke Hiroshima, maupun dari Kyoto menuju Tokyo. Kelas yang saya pesan adalah VIP Sleeping, yang berarti saya akan dengan mudah tertidur dalam bus layaknya sleeper bus yang saya gunakan di Vietnam dari Mui Ne menuju Ho Chi Minh.

Namun dugaan saya salah, karena bus ini bukanlah sleeper bus biasa.

Sehari sebelumnya, pada siang hari di bulan terpanas di Laos –setelah perjalanan darat dengan minibus dari Vang Vieng yang lebih mirip perjalanan laut dengan speed boat dari Tarakan ke Derawan— saya bersama Eki langsung menuju Bannaluang Bus Station yang terletak tepat di seberang terminal perhentian minibus tersebut. Beberapa supir tuk-tuk mengerubuti kami untuk menawarkan jasanya, yang langsung kami tolak dengan memasang pose “maav mz, aq ga bs..” karena tujuan utama kami saat itu adalah untuk mencari tiket bus malam dari Luang Prabang menuju Vientiane.

Saat itu adalah hari-hari menjelang Pi Mai Lao, atau tahun baru Laos, di mana warga Laos di selatan (baca: Vientiane) berbondong-bondong hijrah ke utara (baca: Luang Prabang) untuk merayakannya. Mereka menuju tempat seperti Luang Prabang yang memiliki banyak kuil pemujaan Buddha, dengan anggapan bahwa semakin banyak kuil yang dikunjungi maka tahun baru mereka akan semakin baik dan diberkati. Hal yang dilakukan biasanya adalah mencuci patung-patung Buddha sebelum membasahi diri sendiri. Itulah mengapa perayaan tahun baru ini –seperti halnya Songhkran di Thailand, maupun wet dancers di Alexis– selalu identik dengan air, dan basah.

Berdasarkan rencana awal yang disusun, seharusnya saya sudah tiba di Luang Prabang pada pagi hari tadi, namun –sialnya, atau malah dapat disebut beruntung karena kami terpaksa menginap di Vang Vieng– kami kehabisan bus malam dari Vang Vieng menuju Luang Prabang karena banyaknya warga lokal yang menuju Luang Prabang dari arah selatan. “Due the Lao New Year, the bus is full. People go to Luang Prabang from the south.“ jelas penjual tiket bus di terminal Vang Vieng yang kemudian dilanjutkan dengan “but you can use the minibus to go, tomorrow morning.“

Dan sampailah kami di loket bus terminal Bannaluang.

Seorang pria berkemeja dengan tiga kancing atas yang terbuka menyambut kami di loket, udara Luang Prabang yang kering dan panas telah membuatnya menunjukkan kaus dalamnya kepada kita. Sebuah tindakan yang tidak manly. Di Vang Vieng, kami telah diinformasikan bahwa bus malam dari Luang Prabang ke Vientiane pasti ada, karena kami melawan arus mudik penduduk lokal. Namun demi sebuah kepastian, kami pun bertanya mengenai ketersediaan tiket bus tersebut.

“Sure, we have ticket for tomorrow.” Jelas pria di balik jendela “What class do you want? VIP or VIP Sleeping?” Tanyanya, sambil mengipas-ngipaskan tangannya.

Saya dan Eki berunding sejenak, perjalanan dengan minibus dari Vang Vieng yang kurang mengenakkan karena jalan yang berkelok-kelok indah –namun hampir membuat kami muntah, membuat kami berpikir bahwa kami harus mengambil kelas terbaik yang ada. Sekadar informasi, rute Luang Prabang menuju Vientiane (di mana Vang Vieng terletak di antaranya) sejatinya hanya sebuah garis lurus di peta, namun menjadi berkelok-kelok karena garis lurus tersebut menembus gunung-gunung yang menakjubkan.

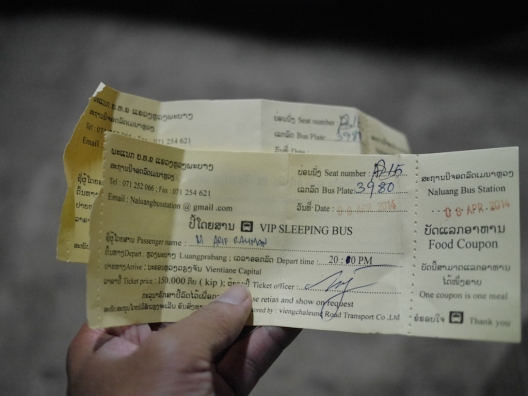

“Okay, we will take the VIP Sleeping Bus.” Ucap saya, seraya menyerahkan uang sebesar 300.000 Kip untuk dua orang. “And I want the upper deck, for two persons.” Sebagai gantinya, pria tanpa bulu dada tersebut menyerahkan dua lembar tiket berwarna kuning untuk keberangkatan besok pukul 20:00. Dia menuliskan nomor bangku kami, yaitu A 17 dan A18 dan mengatakan bahwa kami akan mendapatkan makan malam gratis.

“You will arrive in Vientiane around five or six in the morning.” Katanya lagi.

Katanya.

Jarak antara terminal bus dengan hostel tempat kami menginap sebenarnya cukup dekat, yaitu hanya sekitar 3 (tiga) kilometer. Sebenarnya saya menawarkan untuk berjalan kaki ke terminal, namun Eki menolaknya karena faktor usia dan kelelahan setelah trekking dan berenang di air terjun Tat Kuang Si. Dan jadilah kami menggunakan tuk-tuk sewaan dari depan hostel, seharga 10.000 Kip untuk empat orang termasuk dua orang wanita bule. Pada tiket tertera waktu keberangkatan yaitu pukul 20:00, dan kami tiba di terminal pada pukul 19:05.

See? Orang Indonesia tak selalu tak tepat waktu, kan?

Terminal Bannaluang malam itu cukup sepi dengan warga lokal, sementara sepengamatan saya kebanyakan calon penumpang adalah bule-bule yang memanggul tas ransel seukuran kulkas dua pintu. Hiburan malam itu hanyalah sebuah televisi lokal yang menyiarkan siaran tunda pertandingan sepakbola Serie A antara Juventus menghadapi Livorno.

Seorang pria bule garang dengan ransel raksasanya tiba di terminal dengan wajahnya yang merah, dan langkahnya yang tergesa. Dia langsung menuju loket, dan menanyakan kapan bus yang akan dia tumpangi tiba. Si penjaga loket memberi isyarat padanya untuk menunggu, sama seperti yang dia lakukan kepada kami sebelumnya. Dan tak berapa lama, sebuah bus tiba. Namun ternyata bukan bus kami.

“Beli makan dulu, cuy!” Eki mengusulkan “Buat jaga-jaga makan malam nanti.”

Saya yang memegang uang kas, menurutinya, walaupun saya sudah mengingatkan bahwa nantinya kami akan mendapatkan makan malam gratis. Di warung-warung yang berjejer di sisi terminal, kami membeli sebungkus Oreo dengan sebotol air mineral berukuran besar. Tak lama setelah itu, sebuah bus tiba. Bus yang berukuran lebih besar dari bus sebelumnya yang kami lihat. Bus berwarna merah muda dengan kaca depan yang retak dan meninggalkan lubang seukuran kepalan tangan bule.

Beberapa orang lokal yang bertindak sebagai kru bus membantu saya dan penumpang lainnya meletakkan barang bawaan ke dalam bagasi yang terletak di sisi kanan dan kiri bus, sementara seorang lainnya yang bertugas sebagai pemeriksa tiket berjaga di pintu masuk pada sisi sebelah kanan bus. Di Laos, kemudi kendaraan berada pada sebelah kiri, dan kendaraan berjalan pada sisi kanan jalan.

Saya memberikan tiket kami pada si petugas, yang langsung mencoret huruf A pada tiket dan menggantinya dengan huruf B. Tanpa praduga apa-apa, saya langsung naik ke lantai atas bus, sesuai tempat yang saya pesan sebelumnya, yaitu di upper deck. Setibanya di lantai atas, saya terkejut mendapati interior bus yang kebanyakan berwarna merah muda, dan kompartemen sempit yang terletak di kanan kiri saya ternyata disediakan … untuk dua orang penumpang.

Err… okay.

Love Bus, –demikian saya menyebutnya– memiliki belasan kompartemen kecil berwarna merah muda yang terletak pada lantai bawah dan atas bus. Satu kompartemen dapat diisi oleh dua orang, tanpa dipisahkan oleh hijab, maupun tembok Berlin. Dalam kompartemen tersebut disediakan sepasang bantal, sepasang selimut, dengan keranjang tempat menaruh barang bawaan, juga sebuah panel tempat meletakkan botol minuman. Menariknya, adalah apabila kamu bepergian seorang diri, kamu tak akan tahu siapa yang tidur di samping kamu. Apakah dia seorang wanita lokal yang berbadan tipis, berkulit kuning, dengan wajah yang manis layaknya wanita Indochina kebanyakan, atau bisa jadi dia seorang pria Amerika seukuran dua kali Indro Warkop dengan tangannya yang berbulu dan ketiaknya yang basah dan bau.

Dan pasangan saya malam itu, tentu saja adalah Eki. Jeruk makan jeruk.

Sebelum naik, saya sempat mendengar perbincangan beberapa bule pria dan wanita yang sedang mengundi siapa akan tidur dengan siapa malam itu. Sebuah hal yang menarik, dan bisa menjadi pertunjukan one night stand apabila mereka mendapatkan pasangan dengan chemistry yang tepat.

“I’ve never seen a bus like this, even in USA.” Gumam seorang bule wanita muda tentang bus ini. Yap memang, ini adalah bus yang gila, yang akan langsung dibakar apabila melintas di depan tabligh akbar FPI.

Sempat terjadi sedikit masalah, ketika nomor bangku kami diganti dengan semena-mena oleh petugas bus. Namun semuanya berhasil diatasi oleh Eki, yang protes ke petugas di bawah bahwa seharusnya kami berada di kompartemen A (lantai atas, walaupun A di sini bukan berarti Atas) bukan B. Eki juga bercerita, bahwa ada masalah yang lebih pelik di bawah, ketika dua orang penumpang, yaitu wanita bule (berumur sekitar 50 tahun) dan pria bule garang –yang saya sebutkan sebelumnya– yang telah membeli tiket namun hanya tersisa satu tempat di bus ini. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya siapa yang berhak naik pun diputuskan dengan cara … lempar koin.

Gila. Dan saya sepertinya menjadi tahu dari mana lubang di kaca depan bus berasal.

Pukul 21:00, satu jam berselang sejak waktu yang dijadwalkan, bus berangsur-angsur bergerak meninggalkan terminal. Beberapa penumpang sibuk membiasakan diri dengan kompartemen dan lawan tidurnya, termasuk saya dan Eki. Bagi saya yang memiliki tinggi kurang dari 170 cm, panjang kompartemen ini terasa pas sekali, namun tidak demikian dengan Eki yang 20 cm lebih tinggi dari saya, yang terpaksa melipat kakinya. Namun Tuhan maha adil, kekurangan tinggi sebesar 20 cm tersebut telah dialihkan-Nya ke bagian lain.

Saya menoleh ke kompartemen yang lain, ada yang saling tidur dengan posisi bersisian, ada yang saling memunggungi satu sama lain, dan ada juga yang asyik mengambil posisi 69. Semuanya masih beradaptasi dengan bus gila ini. Tak berapa lama, lampu dalam bus pun dimatikan. Saya menutup lubang AC di atas kepala dan badan, mengenakan jaket dan selimut, tertidur sejenak, sebelum terbangun dengan tubuh bersimbah keringat sambil menyesali mengapa saya menutup lubang AC.

Suara-suara aneh terdengar, (baca: desahan dan dengkuran) ketika saya memejamkan mata kembali dalam gelap.

Jam tangan menunjukkan pukul dua pagi, ketika saya terbangun karena mimpi buruk. Bus sedang berhenti, dengan kondisi lampu dipadamkan dan mesin dimatikan. Saya membuka tirai, dan mendapati bus berhenti di sebuah tempat ramai yang mirip dengan restoran. Penumpang bus yang lain sudah tidak berada pada tempatnya, entah hilang ditelan bumi, atau diculik Prabowo.

Saya membangunkan Eki dan mengatakan bahwa mungkin ini saatnya makan malam. Ketika kami sudah bangun dengan gagahnya, lampu dinyalakan, dan penumpang bus satu persatu masuk ke dalam bus. Eki bertanya pada bule garang yang ternyata mendapat tempat di seberangnya, apa yang mereka lakukan di bawah sana, dan mendapati jawaban “It’s dinner time, man.“.

Ketika kami bersiap turun dari bus untuk makan malam gratisan, bus berjalan dengan santainya, membiarkan kami bengong dengan perut kosong di dalam bus. “The bus was stopped from 30 minutes ago, man.” Jelas si bule garang. LALU KENAPA LU GAK BANGUNIN GUE, MALIH!

Sebuah peristiwa ketiduran yang mengingatkan saya dengan kejadian ini. Tapi untung masih ada Oreo dan air mineral.

Hari mulai hangat ketika bus perlahan memasuki Vientiane, jalanan yang berdebu dengan kuil Buddha di kanan kiri jalan merupakan pemandangan yang umum di sini. Dan walaupun dijadwalkan tiba di ibu kota pada pukul enam pagi, nyatanya kami baru tiba di Northern Bus Station pukul sembilan pagi, dan langsung dikerubuti supir tuk-tuk yang menawarkan jasanya.

Gila.

Tagged: Bannaluang Bus Station, Laos, Luang Prabang, sleeper bus, Vientiane

kakaaa, mau banget naik bus ini~ nanti kalo haneymoon, sensasinya pasti beda….. ada cp nya? *ehhhhhh* ahahahah

LikeLiked by 1 person

Eh iya kalau honeymoon asik nih kayaknya, bawa selimut gede aja. Hahaha.

Dan asalkan gak pas begituan dibangunin buat … makan malam.

LikeLike

wakakaka, tips dicatet 😛 *lol*

LikeLike

Hahaha… Mas Arief, ga sekalian menjadi ide buat dibisnisin di sini, buat bus kayak gitu tujuan kemana gitu dan tersedia vending machine makanan… tapi kudu lewat markasnya fpi…. hahaha… btw, masih pake kamera yg sama buat videonya?

LikeLiked by 1 person

Hihihi modalnya gede nih Mbak kalau mau bisnis beginian. Belum pelicinnya ke FPI, haha.

Kamera masih pakai Lumix GF6 kok, Mbak.

LikeLike

gua masih gak kebayang batangan berdua naik love bus, romantis abis :))))))

Tuh ripp, sediain makanan sebanyak banyaknyaa kalo pergii, biar gak kelaperan kalo tetiba lu ketiduran pas dinner time. ihik. ihik.

LikeLike

Hahaha romantis dong kita, pedang-pedangan tumpul.

Iya sih, bener juga bawa makanan… tapi… kehamilanku kak 😦

LikeLike

detail banget cerita lo, Short Term Memory Lost lo uda sembuh rupanya

LikeLike

Gue memory lost cuma sama masa lalu aja.

LikeLike

masa lalu yang sering disakitin yah, yang kuat bray..

jadi laki-laki harus tegang..ehh tegar maksudnya

LikeLike

Faaaaaakkk! Kalian nggak berbuat mesum kan di dalem? Hahaha.

Gile masak Eki 190 cm? Udah kayak genter pohon dong. Ternyata kita seukuran mas *salah fokus*

GUE TUNGGU CERITA DI VIENTIANE 😀

LikeLike

Pedang-pedangan dikit masuk mesum gak? Hahaha.

Si Eki 185an lah, kita aja yang kurang gizi :))))

Anyway, gimana postingan yang kali ini? Sudah seperti biasa belum? 😀

LikeLike

Aih pedang-pedangan lah, sama2 top dong. Untung nggak sodok-sodokan *eh*

Iya udah seperti biasa,,mas. Ahaha.

LikeLike

huahaha kebayang abis itu perjalanan darat yang mirip perjalanan laut Tarakan-Derawan *udah pernah ngalamin* *tepos abis*

wahhh untung banget ya masih ada si oreo dan air mineral itu, *puk puk* :)))

emang tetap harus siap sedia makanan ya in case ketiduran…

LikeLike

Hahaha iya betul! Perjalanan yang membuat pantat serata dada.

Iyap, makanan penting asalkan gak lagi diet. *halah*

LikeLike

Guwe ke Laos sama pacar, untungnya kami nggak kebagian sleeping bus kayak gini. Kalau kebagian, bisa-bisa kami kawinnya lebih awal!!

Anyway, sleeping bus kami lebih horor lagi, penumpang harus masuk ke tempat-tempat kecil macam pisang/ kapsul gitu, terus masuknya dikasih kresek satu-satu. Guwe pikir buat muntahan, ternyata buat sepatu. Jadi dilarang keras masuk bis dengan sepatu. Laki guwe kesiksa sepanjang jalan karena dia nggak bisa masuk ke kapsul tidur itu padahal dia nggak tinggi-tinggi amat. Emang ini bis cuma didesain buat yang pendek!

LikeLike

LOL! Kawin “literally” lebih awal.

Eh, kayaknya sleeper bus yang kamu pakai itu kayak yang gue pakai di Vietnam deh. Harus merangkak biar gak kejedot gitu. Terus emang sandal dikresekin juga!

LikeLike

“Namun Tuhan maha adil, kekurangan tinggi sebesar 20 cm tersebut telah dialihkan-Nya ke bagian lain.” Gue masih pemasaran ama kalimat ini?? Dialihkan kemana ya?? Wakakaka.. *salahfokus

LikeLike

Itu dialihkan ke rambut broh. Rambut ketek.

LikeLike

Naik bus gini enaknya sama yayang ya mas hahahahaha

LikeLike

Iya sama yayang, yayang sendiri ya.

LikeLike

Duh busnya lucuu amaaaat! Pingin naik! 😀

LikeLike

Ahak ahak! Yuk naik yuk!

LikeLike

ngakak2 nih baca. jadi ngebayangin kalo aku pergi sendiri, dan dapet “teman tidur” bule berbadan gede. Mirip tempe penyet kayaknya. Cita-cita nih naik sleeper bus, harus deh pokoknya

LikeLike

Yeay! Harus dicobain nih bus macam ini, hihi.

Semoga dapet partnernya yang kayak RDJ yah!

LikeLike

“It’s dinner time, man.“

“The bus was stopped from 30 minutes ago, man.”

*lalu membayangkan penampakan bule garangnya* wakakakak :))

LikeLike

Deskripsinya adalah, tinggi 175-180cm, berambut cepak, bermata tajam, berjenggot, dan berbadan kekar. Mengenakan celana army selutut, sepatu trekking sejenis Columbia, dan kaus oblong. Memanggul tas ukuran 70 liter.

Tipe-tipe bad boy lah :))

LikeLike

Gw penasasaran ama kekurangan 20cm di alihkan kemana ??? di bawah puser ???? hahahaha.

LikeLike

Iya Om Cumi, bulunya panjang-panjang.

LikeLike

Boleh pesen 1 kompartemen buat sendiri ga rif? horor berjudi dengan pasangan di kompartemen yg belum tau wujudnya kayak apa. Deskripsimu tentang Bule seukuran 2x Indro Warkop membuyarkan impianku menaiki bis ini.

LikeLike

Boleh, tapi bayarnya dobel ya, koh! Hahaha, emang mau ke Laos kapan dirimu?

LikeLike

Jadiii yg nggak ada chemistry posisi tidurnya silang, kalo yg grenk tidurnya mepet sangat mefet… Seruu juga yaaa hihihihi

LikeLike

Eh, tidur silang malah chemistrynya dapet doooong. Kan bisa jadi gaya meroda. *halah*

LikeLike

I need to improve my Bahasa Indonesia.. 😦 But I wanted to say that the Love Bus looks a bit weird, I probably would not have slept because it doesn’t look very private… anyway, the longest bus journey I did was Luang Prabang to Phonsavan to see the Plain of Jars, which you can see here: http://backpackerlee.wordpress.com/2014/03/04/drinking-with-the-gods-at-phonsavan/ It was a very long ride, and nowadays I am keen to fly instead of use a bus!

LikeLike

Hi Lee, thanks for reading my Indonesian post :p by reading it, I hope your Indonesian language skill will improve haha.

Yap, the bus was uncomfortable for someone who needs private section. It took 12 hours from LP to Vientiane, longer than your trip to Phonsavan.

PS: Plain of Jars is on my bucketlist too!

LikeLike

I need to improve my English skill too 😦

LikeLike

HAHAHAHA

kocak gila ini ceritanya.

okelah HARUS BANGET NYOBA, next time kalo arrange2 ke Laos.

Tapi kayaknya better setelah nikah deh, daripada balik dari laos belom nikah berbadan dua. lol

LikeLike

AH TERIMA KASIH SUDAH SUKA FIRA!

Iyap, buat bahan pengalaman boleh lah dicobain, atau kalau mau cari pasangan. *eh*

JIYEE MAU NIKAH.

LikeLike

Kalau aku yang pergi, mungkin beli 2 tiket untuk sendirian. #likeaboss

LikeLike

Iya Chik, aku tahu kok. Kamu kan leb… ARRGGGHH!

*dilindes Harley*

LikeLike

*iket arip di rel kereta*

LikeLike

ada rekomendasi nomer cantik? halaaah

LikeLike

Ada Om, nomor 55 namanya Defi asli Sukabumi. Anaknya putih imut sekel.

LikeLike

baru ngerasain kereta matarmaja, dari ps. senen ke malang. durasi perjalanan 17jam.

salute sama bokong gw.

hahaha

LikeLike

Yoih, salut! Gue mau pijitin bokong lu, tapi kayaknya kurang macho yah. Bentar gue ambil traktor dulu.

LikeLike

Wkwkwkwkkk *gak berenti2 ketawa* *mbayangin indro warkop x 2*

LikeLike

😀

LikeLike

Baru tau kalau ada bus yang seperti itu, baru nemu blog ini (dari mana aja gue) asli seru banget, apalagi yang suka traveling…. salut dah ama tulisannya 🙂

LikeLike

Ahahaha, iya aku juga baru nemu… bus yang kayak begitu.

Iya ke mana aja, kok baru kelihatan? Sehat kan? Mama apa kabar?

LikeLike

Heran juga kenapa baru nemu blog beken ini 😀 padahal suka blogwalking…merasa beruntung bisa nemu blog mas 🙂 alhamdulillah sehat, mama juga. Nah, mas sendiri apa kabarnya? Perjalanan selanjutnya kemana?

LikeLike

Ahahaha, gak beken kok blog ini, buktinya mbak yang sering blogwalking aja belum tahu. Hihi.

Aku sehat dong, berikutnya … nantikan terus di sini ya!

LikeLike

siap 😀

LikeLike

gila……mantap tulisanx mas bro…..jd pingin coba juga siapa tahu dpt pasangn yg woke ha..ha……

LikeLike

Thanks masbroh! Semoga kesampaian ke sana dan nyobain, syukur-syukur dapat pasangan yang kece.

LikeLike

“Namun Tuhan maha adil, kekurangan tinggi sebesar 20 cm tersebut telah dialihkan-Nya ke bagian lain” – emang bancadh lo bang. Gue ngakak sampe jatuh dilihatin orang sekantor.

LikeLike

Akuh dibancadh-in :((((((

LikeLike

OO jadi yang terdekat sama Thailand itu, Viantine dulu trus Vang Vieng baru Luang Prabang berarti ya *noted*

LikeLike

Umm, kalau masuknya dari Chiang Rai ya ke Luang Prabang dulu. Tapi via sungai. Kalau dari Bangkok ya bordernya ke Vientiane dekatnya.

LikeLike

hahahaha.. absurd!! sampe ngakak sendiri di kantor.. ancur!

btw, tulisan Laos yg lain mana mase? pengen ngintip yg di LP.

aku sempat planning ke Laos, dr Thailand-Luang Prabang via jalur darat, tp msh blm kebayang busnya gmn. ealah.. ternyata ada yg model beginian, haha..

perjalanan berjam2 gak gitu masalah sih, dulu pernah dr Bangkok-KL via darat (train+bus), tp yg bikin ngeri itu 1 bed berdua sm stranger, blm lg kalo kayak Om Indro kwadrat gitu bodynya. klo aku yg solo traveling mending reserve 2 dah. hahaha..

LikeLike

Mwahahahaha, awas jangan kenceng-kenceng ngakaknya gak enak sama bos.

Yang Laos lainnya… belum nulis, hahaha.

Iya tuh ada busnya kayak gitu. Kamu kalau dari Thailand ya naik kereta dari Hualamphong atau bus dari Mochit.

Tapi kalau strangernya Johnny Depp mau kaan kaan kaan?

LikeLike

hahaha.. Johnny Deep? no thanks.. aku pilih om ariv aja dah.. wakakakak..

sudah2.. saya mau nerusin baca blog ini dulu disambi kerja.. 😆

LikeLike

WHOAAA KEMARIN HARI SABTU… DAN KAMU KERJA?

syuper sekali nak.

LikeLike

hallo kakak,, kalo dr siem riep ke LP naik bus juga kah??? saya ada rencana trip vietnam-kamboja-laos des 2016 nanti, solo, dn saya cewek… mohon percerahannya..

LikeLike

Halo kak,

Wah aku belum pernah dari Siem Reap ke LP langsung hehe tapi harusnya ya bisa walau oper oper nanti busnya.

LikeLike

Wkwkwkwk seru banget kayaknya. Aku lg nyari postingan ttg vang vieng krn des besok mau kesana, malah ketemu blogmu ini :D. Vang vieng menarik ga sih mas?

LikeLike

LOL! Nyasarnya ke postingan lama yaaa~

Vang Vieng menarik sih, tapi bisa one day trip aja buat transit sebelum ke Luang Prabang. Ada semacam blue lagoon gitu di sana, sama karst kayak di Maros Sulawesi.

LikeLike